당뇨 환자 혈당 변동성 관리, 합병증의 지표

Glycemic Variability and Diabetes Mellitus, J Korean Diabetes 2022;23:12-20

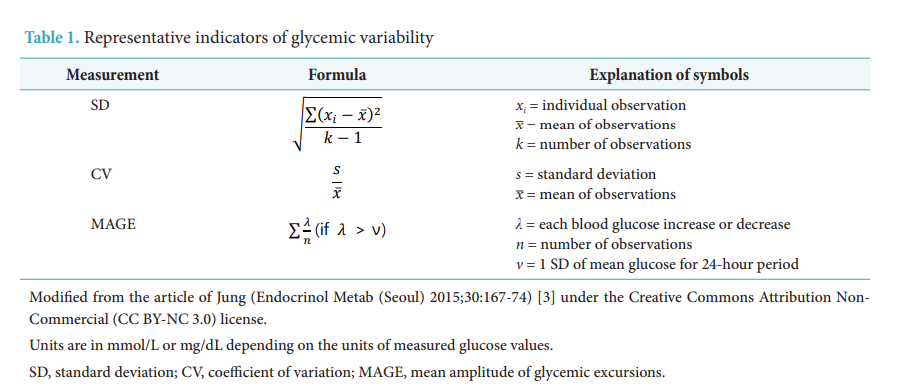

혈당변동성의 지표

: 표준편차(standard deviation, SD), 변동계수(coefficient of variation, CV), MAGE (mean amplitude of glycemic excursions)

1) 일중변동성

하루 중 혈당변동성을 나타내기 위한 가장 간단한 방법은 자기혈당측정치의 SD 또는 CV를 계산하는 것이다. SD와 CV 는 주로 식전, 식후, 취침 전 혈당 측정값(7-point glucose measures)으로 계산한다.

2) 일간/장기변동성

혈당의 일간, 혹은 장기간 변동성을 나타내는 가장 쉬운 방법은 공복혈당의 SD나 CV를 계산

Absolute mean of daily differences (MODD)는 연속된 이틀간 같은 시각에 측정된 혈당값 차이의 절댓값의 평균으로 계산된다. 식사시간이 MODD값에 큰 영향을 미치기 때문에 MODD 계산을 위해서는 식사 시간을 일정하게 해야 한다.

3) 당화혈색소 변동성

수개월 이상의 장기적 혈당변동성의 의미를 담는 지표로서 당화혈색소의 SD나 CV를 사용

당뇨병의 만성합병증과 강한 상관관계가 있다.

혈당변동성과 만성합병증

만성합병증의 증가와 관련한 혈당변동성의 임상적 의의에 대해서는 여전히 논란이 되고 있다.

혈당변동성의 증 가가 당뇨병 만성합병증의 위험을 증가시키는 기전은 산화스 트레스(oxidative stress)의 발생이라는 가설이 대표적이다. 당뇨병 환자에서 당화혈색소뿐만 아니라 혈당변동성과 식후 혈당 증가 정도가 산화스트레스의 발생과 양의 상관관계를 가지는 것이 확인된 바 있다.

공복혈당의 변동성이 말초동맥질환의 발생과 연관이 있음이 관찰되었고, 50세 이상 2형당뇨병 환자 27,574명을 대상으로 한 코호트 연구에서는 당화혈색소와 공복혈당의 CV가 하지 절단의 중요한 예측인자임이 확인되었다.

장기간의 공복혈당 불안정성이 심혈관계 사망률과 연관성이 있음이 관찰되었다. 미세혈관합병증과 마찬가지로, 장기간의 혈당변동성은 중증의 대혈관합병증과 상관관계가 있는 것으로 나타난다.

혈당변동성의 관리

혈당변동성을 호전시키는 것이 만성합병증의 위험을 감소시킨다는 근거는 부족하지만 혈당변동성과 중환 자실 사망률 사이의 연관성이 확인된 바 있으므로, 혈당변동성을 감소시키는 것도 당뇨병의 혈당관리에서 중요 할 수 있다.

2022년 미국당뇨병학회 권고안

1형당뇨병 환자나 인슐린결핍이 심한 2형당뇨병 환자의 경우 혈당조절 정도를 평가할 때 당화혈색소뿐만 아니라 연속혈당측정의 정보를 함께 사용할 것을 권고하였고, 이 경우 변동성에 대한 목표를 CV 36% 이하로 제시하였다.

장기작용인슐린 중에서 insulin degludec이 약동학적인 안정성으로 인해 insulin glargine, detemir보다 혈당변동성을 감소시키는 것으로 보고되었다. Insulin degludec/aspart 복합체는 장기작용인슐린 단독 투여에 비하여 식후 혈당 개선을 통해 혈당변동성 개선 효과를 보일 수 있을 것으로 기대된다.

GLP-1은 고혈당 자극이 있을 때에만 인슐린 분비를 촉진시키고 글루카곤의 분비를 억제시키므로, 저혈당과 고혈당을 모두 완화하여 혈당변동성의 감소에 기여하는 것으 로 생각된다.

GLP-1의 분해를 억제하는 경구혈당강하제인 DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4)억제제의 메타분석 결과, sulfonylurea, thiazolidinedione 등의 다른 경구혈당강하 제보다 MAGE를 감소시킬 수 있는 것으로 보고되었고, 특히 metformin에 DPP-4억제제를 추가하는 것보다 이 둘을 처 음부터 병용 투여할 때 MAGE 감소폭이 더 큰 것으로 분석되 었다[56].

SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2)억제제 또한 1형당뇨병, 2형당뇨병 환자 모두에서 위약 대비 혈당 변동성을 개선시킴이 확인되었다.